La Réunion, joyau de l’océan Indien, attire chaque année des milliers de visiteurs pour ses plages, ses vagues et ses fonds marins. Pourtant, le risque requin à la Réunion préoccupe les habitants comme les touristes. Depuis le début des années 2010, les attaques de requins, bien que rares, ont marqué les esprits. Cet article explore les réalités de ce risque, les mesures de prévention et les bonnes pratiques pour profiter des activités nautiques en toute sérénité.

Pourquoi le risque requin à la Réunion est-il si médiatisé ?

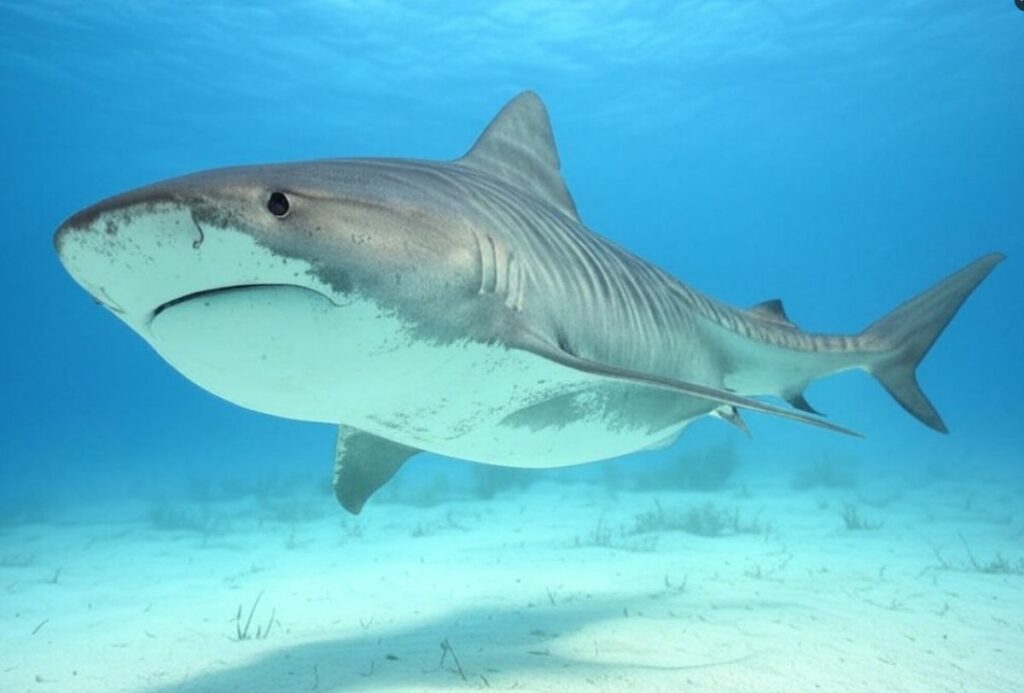

Entre 2011 et 2019, la Réunion a recensé 30 attaques de requins, dont 11 mortelles, principalement dues aux requins bouledogues et tigres. Cette période, surnommée la « crise requin », a amplifié la peur autour des activités nautiques. Située sur une « autoroute à requins » entre l’Australie et l’Afrique du Sud, l’île offre un écosystème riche qui attire ces prédateurs. La surpêche et les dispositifs de concentration de poissons (DCP) proches des côtes accentuent leur présence.

Faits marquants sur les attaques

Depuis 2019, aucune attaque n’a été signalée, grâce à des mesures strictes. Les surfeurs et baigneurs hors lagon restent les plus exposés. Les plages protégées par des barrières coralliennes, comme celle de l’Ermitage, offrent une sécurité naturelle. Les statistiques montrent que le risque reste faible comparé à d’autres dangers, comme les accidents de la route.

Comment les autorités gèrent-elles le risque requin ?

Face à la crise, la Préfecture de la Réunion a mis en place des dispositifs robustes pour sécuriser le littoral. Ces initiatives combinent surveillance, recherche scientifique et sensibilisation.

Dispositifs de prévention

- Vigies requin renforcées : Des plongeurs et bateaux patrouillent sur les spots de surf, comme Trois-Bassins, pour détecter les requins.

- Filets anti-requins : Installés sur des plages comme Boucan Canot, ils protègent les zones de baignade.

- Pêche préventive : Le programme CapRequins cible les requins bouledogues et tigres hors réserve marine, avec un taux de survie élevé pour les prises accessoires.

- Signalétique claire : Drapeaux (vert, jaune, rouge) et flammes (rouge, orange) indiquent les conditions de baignade.

Rôle du Centre Sécurité Requin

Le Centre Sécurité Requin (CSR), créé en 2016, coordonne ces efforts. Il finance des études sur l’écologie des requins et promeut des équipements comme les dispositifs de répulsion électrique pour surfeurs. Ces actions ont réduit la fréquentation des requins près des côtes, avec seulement un requin bouledogue pêché en 2022 contre 17 en 2019.

Comment profiter des activités nautiques en sécurité ?

Les Réunionnais et visiteurs peuvent pratiquer la baignade, le surf ou la plongée en respectant des règles simples. Voici des conseils pratiques pour minimiser les risques.

Choisir les zones autorisées

Se baigner ou surfer uniquement dans les zones surveillées, comme les plages de Boucan Canot ou Roches Noires, équipées de vigies et filets. Les zones d’expérimentation opérationnelle (ZONEX) offrent une surveillance renforcée. Hors de ces espaces, le risque augmente, et la baignade est souvent interdite.

Adopter les bons réflexes

Consultez les drapeaux avant de vous mettre à l’eau. Évitez les heures crépusculaires, périodes où les requins sont plus actifs. Les surfeurs peuvent investir dans des équipements de répulsion électromagnétique, fixés sous la planche, pour éloigner les squales.

Impact sur le tourisme et la culture locale

La crise requin a terni l’image de la Réunion, mais la situation s’améliore. Les écoles de surf, comme Papangue Surf School, constatent un retour des pratiquants, y compris des débutants. Le tourisme nautique reprend, soutenu par des compétitions internationales à Saint-Leu.

Une identité en évolution

Le surf, souvent associé aux « zoreils » (métropolitains), regagne du terrain auprès des Créoles. Cette dynamique reflète une réappropriation des activités nautiques, malgré les tensions passées entre défenseurs des requins et partisans de la pêche.

| Activité | Zones recommandées | Précautions |

|---|---|---|

| Baignade | Plages avec filets (Boucan Canot, Roches Noires) | Vérifier drapeaux, éviter heures crépusculaires |

| Surf | ZONEX avec vigies (Trois-Bassins, Saint-Leu) | Utiliser répulseurs, surfer en groupe |

| Plongée | Sites encadrés par professionnels | Respecter consignes du guide, éviter zones à risque |

Vers un avenir plus serein

La Réunion prouve qu’une gestion proactive du risque requin permet de concilier sécurité et préservation de l’écosystème. Les efforts scientifiques et opérationnels portent leurs fruits, avec une baisse significative des incidents. En respectant les consignes et en choisissant les zones sécurisées, habitants et touristes peuvent profiter pleinement de l’océan. La vigilance reste de mise, mais l’île retrouve peu à peu sa réputation de paradis nautique.